简要信息

【获奖类型】应用一等奖

【任务来源】山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司

【课题编号】结0203062010

【课题起止时间】2010年4月~2010年10月

【完成单位】中国水利水电科学研究院

【主要完成人】吕小彬、鲁一晖、王晓春、王荣鲁、邓中俊、贺 涌、郝 峰、吴佳晔、姚成林、夏世法

立项背景

山西西龙池抽水蓄能电站位于山西省五台县,电站装设四台300MW竖轴单级混流可逆式水泵水轮发电电动机组,额定水头624m,年发电量18亿度,年抽水用电量24亿度。电站建成后以500KW出线接入山西电网,担任电网调峰、填谷、调频、调相及事故备用等任务。电站工程静态总投资为44亿元,动态总投资为50亿元。

2009年10月16日该电站地下厂房1#、2#机组在双机甩负荷试验过程中出现重大设备事故,两台机组完全损毁,由此造成的机组定子的强大扭矩导致1#、2#机组基础混凝土结构也受到严重破坏。为尽快修复这两台机组,恢复正常并网发电,必须对其基础混凝土结构的实际损伤情况进行准确判断,为制定科学、有效地修复处理方案提供可靠依据,从而保证机组修复后电站的正常出力。因此,对两台机组基础混凝土结构的破坏状况进行检测和安全评估成为整个修复工作的前提和重点。

山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司就此项检测评估工作向结构材料研究所(企)和国内另一家混凝土检测方面的知名研究单位发出了邀请。本项目时间紧、任务急、难度大,业主要求在1个月时间内完成现场检测和结构评估工作,而且工作内容在以往国内工程中无先例。在另一家单位知难而退的情况下,结构材料研究所(企)承担了这项任务,于2010年4月到5月间对发生破坏的1#、2#机组基础一、二期混凝土结构进行了现场检测和安全评估,确定了基础结构破坏的范围,项目成果通过了当年6月23日西龙池公司组织的专家评审。2010年9月,受业主的再次委托,结构材料研究所(企)又对修复施工期的经凿除后的混凝土结构进行了跟踪检测。

本项目科研合同额共计121.77万元,其中首次检测103.23万,施工期跟踪检测18.54万。项目的完成极大地缩短了西龙池抽水蓄能电站1#、2#机组的推迟并网发电时间,社会和经济效益十分显著。

详细科学技术内容

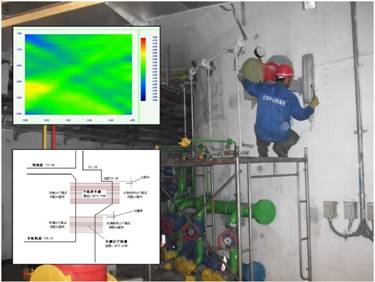

本项目第一期的主要工作是检测确定1#、2#机组基础从母线层到水轮机层一期混凝土的内部受损情况,重点在母线层一期混凝土、下机架牛腿和基础机墩。

项目实施过程中采用了两种先进的无损检测手段:(1)冲击弹性波二维断面计算机层析扫描成像(CT)技术和(2)稳态表面波混凝土内部缺陷探测方法。共对34个检测断面进行了冲击弹性波CT扫描,检测混凝土的最大厚度近5米,稳态表面波检测共计60个测点。如此大范围的CT检测在国内甚至国际上类似工程中都是比较少见的。检测断面在下机架牛腿部位以机组风洞垂直中心线为圆心基本按30度角布置(每个定子基础附近布置2个),在牛腿以下机墩部位基本按60度角布置,检测断面布置以尽可能涵盖基础可能受损部位为原则,并在检测过程中实现了对机组基础主体混凝土结构和风洞内衬钢板的零损伤。

在检测过程中还采用底部反射法和弹性波振幅谱分析方法确定了弹性波在混凝土芯样中的传播速度,建立了混凝土强度和弹性波波速之间的关系,以此来评价各扫描断面CT图像所反映的混凝土强度和均匀性的变化规律,真实地反映了各检测断面混凝土内部的实际状况。

第一期工作在2010年4月到5月间完成,内容包括1#、2#机组定子基础部位混凝土结构内部损伤、强度、混凝土碳化深度和表面拉拔强度检测等内容。检测结果真实地反映了机组基础混凝土内部质量分布情况与现实状态,为评价机组基础混凝土遭受机组甩负荷试验事故的损伤程度和范围提供了依据 — 即1#、2#机组定子基础二期混凝土及其附近的局部一期混凝土表层受到严重破损,一期混凝土表层破损主要集中在钢筋保护层。但一期混凝土主体结构仍保持完好,下机架牛腿主体结构和牛腿以下机墩混凝土结构未发现损伤。

2010年9月到10月,在根据第一期工作结论将基础破坏的混凝土凿除后,受业主的再次委托,结构材料研究所(企)又利用冲击弹性波CT技术对修复施工期的混凝土结构进行了跟踪检测,证明经处理后剩余的混凝土结构完好,强度和整体性满足新混凝土的浇筑要求,极大加快了基础混凝土结构修复施工的速度。

发明及创新点

本项目的主要创新点是大面积快速应用冲击弹性波CT技术对混凝土结构的潜在内部缺陷进行检测。另一个创新点是利用底部反射法和弹性波振幅谱分析法建立现场芯样抗压强度和弹性波传播速度的相关关系,更为准确地评价各CT检测断面内混凝土的实际状况。

本项目采用的从日本引进的冲击弹性波CT检测方法的特点是稳、准、快。检测设备采用高灵敏度的传感器和和先进的数据信号处理系统,能够准确地捕捉振源冲击弹性波脉冲激发信号和接收波信号。同测点不同次间测试波形稳定,结果变异很小,检测数据可靠;通过各条测线上稳定可靠的弹性波波速结果,利用同时迭代重建技术(SIRT)和约束最小二乘类算法(ILST)等数值分析反演算法可获得整个检测断面上弹性波速度的准确分布情况,真实反映断面内混凝土的均匀性;另外,这种方法最大的特点是快捷,由于采用的激振源是敲击锤,击振简单,易于重复检测,结构表面无需进行特别的处理,可以在很短的时间内生成大量的检测数据,由于每条测线均可以方便地重复测试,因此也就保证了检测数据的可靠性。

正是由于冲击弹性波CT方法的这些特点,使得在很短时间内对两台机组基础多达34个检测断面快速、准确的CT扫描成为可能,为业主、设计和施工单位制定合理的修复方案提供了及时、科学的根据。

本项目还尝试了采用稳态表面波频散曲线(表面波速随波长的变化规律)来评价混凝土的内部均匀性,检测结果与相同位置冲击弹性波CT的检测结果有较好的对应关系。在同一个工程检测中同时采用弹性波CT和稳态表面波频散曲线对混凝土内部的均匀性进行综合判断在国内尚属首次。

与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较

目前在我国广泛应用于混凝土内部缺陷检测的方法是超声波法,已被建筑、交通、港口、水利等行业列入规范。但是这种方法的缺点十分明显:1)超声波的频率一般在20kHz以上,这么高频率的波在混凝土中传播能量衰减非常快,通常情况下在1~2米厚度时透过波信号已经十分微弱,不适合对大体积混凝土结构进行检测,而且易受介质内其它杂散波的影响,给接收波的分辨和处理带来很大麻烦,极易产生较大误差;2)如果要增加超声波的穿透深度,就必须增大激振能量,其代价就是激振端换能器尺寸和结构的复杂化,带来的结果就是操作麻烦,电子元器件在检测中极易出现故障,不适合大面积快速检测的要求;3)超声法激振端和接收端换能器一般采用压电陶瓷,对混凝土表面的平整度要求很高,处理难度大,常常需要使用接触面耦合剂。

采用冲击弹性波则可以完全消除以上缺点。冲击弹性波由与精密传感器相连的击振锤激发,能量大且集中,普通击振锤产生的弹性波的频率在4kHz左右,能够穿透10米左右的混凝土,测试深度显著提高,由于能量集中再加上检测设备自身先进的接收、采集、滤波、分析手段,测试结果受介质内杂散波的影响很小,保证了检测的精度。全部测试数据采集完成后可直接进入后处理程序,生成各个断面的CT图像。该检测方法大大缩短了检测、数据采集、分析、形成结果的时间,是传统的超声波法所不能实现的。

弹性波CT技术应用于混凝土结构的缺陷检测在西方国家如美国、日本、意大利等开展的比较普遍,但在我国尤其是在水工混凝土缺陷检测领域还处在一个比较初始的阶段,目前见诸报道的只有如三峡、丰满等少数几个工程,采用的基本上都是欧洲国家(如意大利)的技术。弹性波CT技术在检测数据后处理方面基本上大同小异,采用的大多是基于弹性波走时反演的数值分析算法。不同之处主要在于激发振源的类型和激振信号的采集方式。用于大体积混凝土检测的有采用爆炸振源(意大利)、电磁线圈振源(美国)和敲击振源(美国、日本)等,其中尤以敲击振源最为简便、灵活、适应性好,在美国和日本等西方国家应用很广泛。但敲击振源的最大难点是对激发信号的控制,即如何同步、准确地接收和分析敲击产生的振动信号。本次检测中从日本引进的这项技术成功地解决了这一问题,从检测理念上讲与国际先进检测技术基本处在同一水平线上。

成果应用情况及社会经济效益

冲击弹性波CT技术已在西龙池电站机组混凝土结构检测项目上得到成功应用,成果被专家评审组评审为“检测技术先进。通过本项目弹性波CT技术的成功应用,有望促进该项技术在水工混凝土结构检测领域的进一步广泛使用。”目前,我们在积极争取将弹性波检测技术应用于公伯峡面板、恒仁大坝溢洪道等项目上,努力推进该技术在水工混凝土结构检测上的发展。

该项目的成功实施产生了极大地社会和经济效益。如果该项目不能按时完成,西龙池电站1#和2#机组的修复工作就无法按计划进行,严重影响电站并网发电时间。该项目从今年4月底开始执行,6月23日成果即通过了业主组织的专家评审,成为按时、全面展开西龙池电站1#和2#机组的修复工作的首要前提,为最大限度地挽回因机组设备严重事故给西龙池电站乃至整个山西电网造成的巨大损失做出了突出贡献。

成果转化、推广或产业化方面还需帮助解决的问题

该项技术在混凝土结构尤其是水工混凝土结构检测领域推广可能遇到的最大问题是规范的适用性问题。