简要信息

【获奖类型】应用一等奖

【任务来源】水利部“948”项目管理办公室

【课题编号】N0105182006

【课题起止时间】2006年3月~2010年6月

【完成单位】中国水利水电科学研究院

【主要完成人】汤立群、申锦瑜、刘钦政、曹文洪、于福江、杨学联、刘大滨、王崇浩、陈 洁、季小梅

立项背景

河口海岸带通常是重要的都市经济圈,是承载高密度人口和高速经济发展的支持系统。我国改革开放以来,河口海岸地区在国民经济和社会发展中的重要地位越来越突出,40%的人口生活在占陆地面积13%的沿海省份,生产了近60%的GDP。随着人口的快速增长,对河口海岸带资源的竞争性利用也将呈现显著上升。虽然在保护海岸带地区、鼓励可持续海岸带开发方面人们已经做出了许多尝试,但成功者寥寥无几。因此,急需更佳、更可靠的海岸动力学研究手段和先进的综合模型来管理和评价河口海岸带水体运动、演变规律。DALCOAST河口海岸预报系统是加拿大Dalhousie University海洋系科研人员的最新研究成果,主要用于河口海岸地区的风暴潮、三维流场及温盐场的预测预报,在四方面优于其它同类的技术产品,属于国际先进的水利技术。鉴于此,中国水利水电科学研究院(以下简称中国水科院)于2005年5月向水利部“948”项目管理办公室提出引进该系统的申请,并编写了引进国际先进水利科学技术项目可行性研究报告——《DALCOAST河口海岸预报系统》。经水利部“948”项目管理办公室的严格审查和专家评审,2006年3月引进国际先进农业科学技术协调领导小组办公室与中国水科院签订了《DALCOAST河口海岸预报系统》项目合同书(合同编号:200603)。项目承担单位中国水科院,归口单位中国水科院,协作单位国家海洋环境预报中心等。

详细科学技术内容

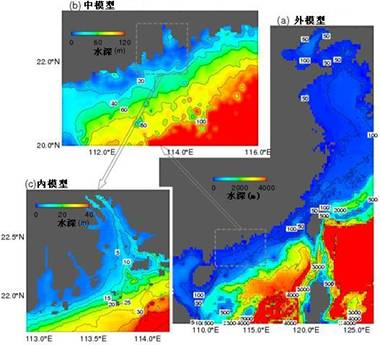

(1)河口海岸风暴潮及海洋动力三维预报模型(CHINACOAST)的建立与验证:对DALCOAST的计算结构加以改造,通过修正静水压力方程,利用嵌套技术建立了三重双向嵌套的三维风暴潮、海流及温盐预报模型系统。模型由三个不同分辨率网格的子模型组成:二维正压大模型,水平分辨率约为7km,范围覆盖了从渤海到南中国海北部的中国海区,用来模拟潮汐、风吹流及垂向平均流场,为中模型提供可靠的潮汐流及大尺度的风成流等开边界条件;三维斜压中模型,水平分辨率约为3km,范围是南海北部的大陆架区域,用以模拟局部海域径流、潮汐、风暴联合作用下的潮位、流场及温盐场的变化过程,并将数据提供给小模型作为开边界条件;三维斜压小模型,水平分辨率约1.2 km,包括了珠江口及附近水域,用来进行珠江口海域综合潮位、流场、温盐场的三维模拟,并将数据反馈给中模型,实行双向交换。模型利用珠江口潮波、潮位过程、遥感卫星温度场和盐度场资料进行了验证。三重嵌套技术模型系统的应用,使得内部小模型计算域可以在中国沿海范围内任意感兴趣的河口或海岸带定位,开展数值模拟计算与分析研究,提高了研究效率,缩短了研究周期,模型更具有实用性和针对性。三重嵌套布置图见下图。

CHINACOAST三重嵌套布置图

(2)河口海岸带风暴潮后报诊断研究:利用CHINACOAST模拟计算了9316号台风对珠江口八大口门以及近海潮位过程、环流结构及温盐分布的影响;对9302号台风高莲进行了诊断分析,通过气象预报产品叠加理想台风过程提高了风暴潮极值的计算精度。

(3)河口海岸带风暴潮预报及自动发布系统开发:在海洋-河口三重嵌套三维环流模型系统的基础上,建立风暴潮预报格式,利用预报系统实现每天凌晨自动运算一次,提供前一天的后报和后两天的实时预报;利用数据传输技术与数据存储显示技术,将所有风暴潮及海洋动力要素结果自动传输至指定网站,并对外发布。模型预报结果将为河口波浪掀沙和对工程影响评估、风暴潮灾害评估提供海洋动力和边界条件,也为河口地区在灾害天气条件下如何保障饮水安全、防洪安全、生态安全和人居环境安全提供有力的技术支撑。如下图。

|

|

|

|

|

后报 |

24小时预报 |

48小时预报 |

气压场风场预报成果图

|

|

|

|

|

24小时后报 |

24小时预报 |

48小时预报 |

温度场预报成果图

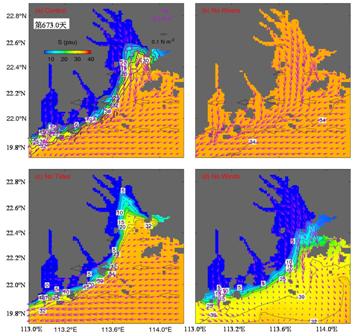

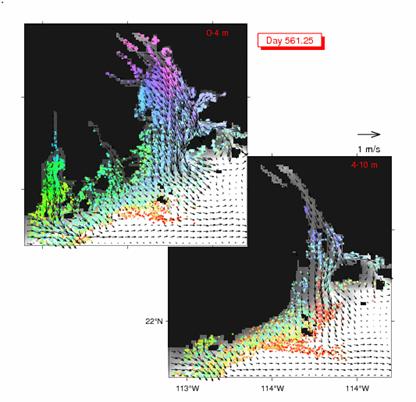

(4)极端天气(台风)条件下河口海岸带动力过程及机理研究:应用所建三重嵌套模型系统对珠江口丰水期和枯水期的主要物理过程及动力变化机理进行应用研究。嵌套模型体系设计了4个数值试验:(a)为对照数值试验Exp-Control-Run,模型系统由所有外力驱动;(b)无径流数值试验Exp-No-River,中模式和小模式由除径流外所有外力驱动;(c)无潮数值试验Exp-No-Tide,由除潮汐外所有外力驱动;(d)无风数值试验Exp-No-Wind,由除风外所有外力驱动。4个数值试验中所有其他模型参数都一样。每一个数值试验,嵌套体系都运行4年,从1992年初运行到1995年末。主要讨论小模式4个数值试验所产生的模型结果,并用来分析1993年丰水期和枯水期的主要物理过程及动力变化机理。见下图。

小模式1993年11月4日00:00(模型日期第673.0天)表层海水盐度和表层流场

(a) 对照试验(Control),(b) 无径流试验(No Rivers),(c) 无潮试验(No Tides),(d)无风试验(No Winds)。

图中等值线为等盐度线,单位psu。黑色空心箭头代表风应力矢量。此时风力相对较强(0.26 Pa),风向西。

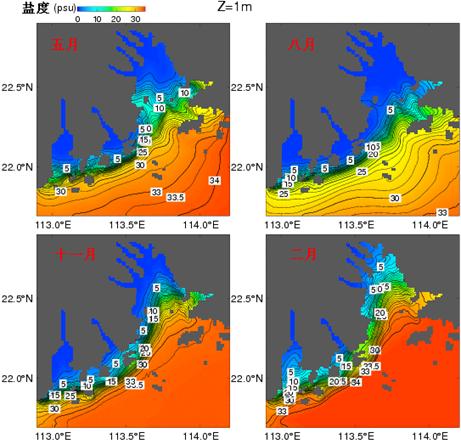

(5)河口海岸带环流、温盐场季节性变化模拟:珠江口作为陆地和海洋的过渡地带,在气候和季节的影响下,径流的增减、潮汐的涨落及高盐深层陆架水的上溯与退缩这三种基本动力过程呈现季节性变化特征,使得河口地区的流场、温盐等也呈现明显的季节性变化。应用所建模型系统对珠江口月平均流场、温盐场进行模拟分析,并将2、5、8和11月分别作为珠江口及近海的四季代表月,总结分析了该海域的流场、温盐的季节性变化过程。见下图。

珠江口各季代表月份水深1m处盐度平面分布

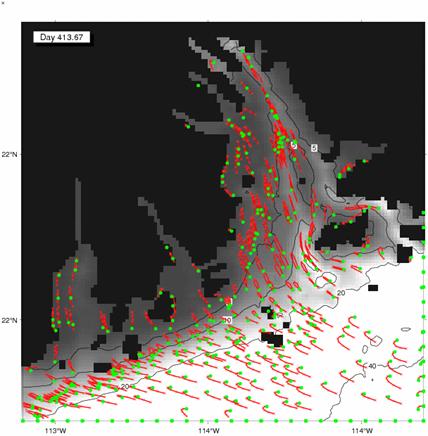

(6)河口海岸带三维粒子运动及动态演示技术:应用拉格朗日速度场和连接矩阵分析方法(LVCAP)描述河口及近岸地区在水流作用下粒子随时间和空间变化的三维运动及输移形式,将CHINACOAST计算的欧拉场转换为拉格朗日流场,使得水流运动更加符合直观与实际;用户给定的时间范围内,根据CHINACOAST模型系统计算的数据生成模型流场携带粒子的三维运动数据,并生成流场中粒子的运动输移图;使用gri程序生成拉格朗日水流运动和粒子运动图形和动画。粒子的输移运动图对近岸区域的悬浮泥沙颗粒运移、生态管理、污染控制等方面可以提供很有意义的信息。如下图。

1993年2月14日小模型区域粒子椭圆迹线

1993年7月11日三维粒子与落潮流场分布

发明及创新点

(1)首次应用三重双向嵌套并行计算技术建立模型,解决了河口海岸大、中、小模型边界的多物理量与动力条件的传递与相互影响问题,计算效率有较大提高。

(2)首次在珠江口地区采用拉格朗日速度场和连接矩阵分析方法(LVCAP),对河口及近海环流条件下的三维粒子运动进行了模拟示踪,粒子的输移运动图可对近岸区域悬浮泥沙颗粒运移、生态管理、污染控制等方面提供实用的物质分布与交换信息。

(3)结合动量方程对静水压力方程进行修正,实现了对模型计算误差的实时校正,提高了海洋模型在浅海地区的运行稳定性和计算精度。

(4)建立风暴潮实时预报格式和自动发布系统,提高了风暴潮及其影响下环流、温盐变化结果的预报发布效率。

经水利部国际合作与科技司组织的鉴定委员会鉴定,认为成果总体达到国际先进水平,在提高海洋模型在浅海地区的运行稳定性和计算精度方面处于国际领先水平。

与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较

(1)风暴潮及海洋模型比较

风暴潮模型很多,但风暴引起的极值潮位模拟精度仍是其研究难点,国内外已有模型通常通过在台风中心设置理想气旋的方法来提高极值计算精度,但理想气旋不能真实反映台风发生发展过程中的全域风场与压力场。本成果全域风场与压力场直接应用实时/预报的气象产品,同时在台风中心叠加理想气旋,这样很好地解决了大范围天气动力背景问题,又对风暴引起的潮位极值计算精度进行了修正模拟,因此,本模型考虑的物理过程更加符合实际,又提高了计算精度。

目前国内外几乎所有风暴潮模型的应用功能比较单一,只是计算风暴潮位过程,它所依托的海洋模型都是二维,只解决外海的动力传递问题,而本模型是把风暴潮潮位过程计算与海洋动力过程计算完全结合,是一体化的,同时又是三维模型,在风暴潮潮位过程预测预报的同时,可以模拟计算风暴作用下的三维环流、温盐结构与分布等动力要素的响应与变化过程,功能更强,用途更广。

(2)海洋模型在河口海岸带浅水地区应用效果比较

国内外的海洋模型在大范围深海地区应用,效果较好,但应用于河口海岸带浅水地区,因复杂的岸线与水下地形对水流动力影响比较敏感而大大降低模型的计算稳定性,如,我国有很多学者试图将美国的POM模型直接应用于中国的河口海岸带,但成功的例子很少。本模型将海洋模型通常的静水压力方程进行了修正,使其与模型实时计算的速度有关,通过动量方程起作用,从而达到提高模型计算稳定性的目的,经在我国珠江口及近海的应用,效果良好。

(3)嵌套模型结构与功能的比较

国内外嵌套模型已有较多研究,主要目的与功能是解决小模型或下游局部模型边界条件的提供问题。传统的嵌套模型只是物理区域的嵌套,计算是分离的、单向的,不能进行物理量及过程的耦合计算;有的嵌套模型虽然实现了耦合计算,但是单向的,在回流、环流、潮流作用下,下游或内部区域与上游或外部区域随时发生交换并相互影响的条件下,单向耦合计算就不能很好的真实反映下游或内部要素对上游或外部的反馈与影响。本模型设计了三重双向嵌套平行计算系统,实现了外部大模型逐级向内部模型提供边界物理量与动力条件,同时考虑了从内部小模型逐级对外部模型的反馈与影响,三个模型同时耦合运行,通过平行计算技术提高模型的计算效率与速度,在国内外处于领先地位。另外,本模型系统中大模型包含了全部中国的渤海、黄海、东海和南海,范围很大,小模型可以通过中模型的边界条件、动力条件自动传递,可方便灵活地移用到中国其它任何感兴趣的河口海岸地区开展研究,如长江口、杭州湾、鸥江口等,十分便于推广应用,这是其它模型所不能具备的。

(4)风暴潮预报及自动发布系统比较

目前除了各国海洋气象部门开展风暴潮业务预报的机构开展风暴潮预报与发布以外,在科研领域特别是水利行业很少有风暴潮预报及自动发布系统方面的开发研究成果,而业务预报部门通常只关心风暴潮增减水过程的发布,很少关注海洋其它动力要素(海浪除外)。本模型在海洋-河口三重嵌套三维环流模型系统的基础上,建立了风暴潮预报格式,预报系统每天凌晨自动运算一次,使用实时获取的气象预报产品作为模型驱动力,提供前一天的后报和后两天的实时预报,并运用信息处理技术、数据存储传输技术将所有风暴潮及海洋动力要素结果自动传输至指定网站,开展全要素自动对外发布,如,过程线、数据报表、平面图、切面图、立面图、静态图、动态图、实时进程图等等,不仅提高了风暴潮预报与发布的效率,而且结果非常全面、直观、生动。

(5)三维粒子运动示踪与定量计算功能比较

在当前的后处理研究中,借助于数模或物模动力要素,通常通过后处理技术获得表面粒子图象及运动过程,定性描述粒子在表面流场作用下的运动特征。本模型利用拉格朗日速度场和连接矩阵分析方法(LVCAP)描述河口及近岸地区在水流作用下粒子随时间和空间变化的三维运动及输移形式,可在给定的时间范围内,根据CHINACOAST模型系统计算的数据生成模型流场携带粒子的三维运动数据,并生成流场中粒子的运动输移图;连接矩阵分析方法可以定量计算粒子在平面不同区域和不同水层之间的交换率,对近岸区域的悬浮泥沙颗粒运移、生态管理、污染控制等方面的研究更有意义。

成果应用情况及社会经济效益

河口海岸风暴潮及海洋动力三维数值预报模型-CHINACOAST在珠江口风暴潮后报诊断、预报发布、风暴作用下河口动力复杂响应及机理研究、河口动力要素的季节性变化以及粒子在三维水流作用下输移与示踪等方面得到成功应用,为河口及近海地区规划设计、防洪减灾及饮水保障提供了技术支撑,获得用户好评,其社会效益与经济效益显著。

珠江水利委员会认为,CHINACOAST在模拟台风对珠江口各口门潮位的增水过程,近海环流过程和盐水随风暴、潮流及上游径流综合作用的立面分布和上溯过程方面,计算结果符合实际,效果良好,为进一步开展珠江口径、潮、风相互作用提供了有效的技术手段;广东省西江流域管理局认为,模型成功地用于珠江口风暴潮、环流结构、咸水上溯分布等动力过程的研究,为沿江防洪与水资源管理提供了技术支撑;河海大学使用了本模型的风暴潮后报诊断及预报功能后认为,模型计算效果好,设计合理,结构清晰,调试方便,计算数度快,成果精度较高,可为我国河口海岸带风暴潮的诊断与预报提供有效的技术手段;中国海洋大学应用本模型开展了近海环流模拟,认为三重双向嵌套技术大大提高了三重模型间的信息数据传递、边界条件提供的效率,为大尺度区域向河口海岸带地区设置动力条件提供了有效手段,特别是小模型可以通过中模型向其自动传递多物理量与动力边界条件,可移用到任意感兴趣的中国其它河口或海岸地区,实际应用效果与推广应用前景都很好。

成果转化、推广或产业化方面还需帮助解决的问题

(1)限于研究经费与周期,本项目主要对珠江河口及近海地区开展了风暴潮后报诊断、预报及自动发布、风暴作用下三维环流及温盐结构与分布的复杂响应、动力要素的季节性变化以及粒子在环流作用下的三维示踪等研究,仍希望在“十二五”规划、水利部公益性行业专项、“948”推广项目中继续得到经费的资助,在中国其它河口海岸地区,如长江口、黄河口等推广应用,以进一步优化模型参数和计算效率。

(2)需要进一步的经费资助开发泥沙模块,开展风暴作用下河口海岸地区海床泥沙运动与演变。

(3)在产业化方面,希望能够列入水利部自主开发软件和产业化发展名录,给予重点资助与研发,使之完善成为中国河口海岸带风暴潮及海洋动力三维预报模型界面软件系统,方便全面地应用于我国河口海岸带(如长江、黄河、珠江等)风暴潮增水、环流过程、咸水上溯等方面的研究。