简要信息

【获奖类型】应用一等奖

【任务来源】国家自然科学基金委、国家社会公益专项

【课题编号】

【课题起止时间】2000年~2009年

【完成单位】水力学所

【主要完成人】杨开林、王 涛、郭永鑫、郭新蕾、付辉、乔清松、董兴林、谢省宗、余闽敏

立项背景

我国水资源时空分布极不平衡,在空间分布上南方降水多,北方降水少;在时间分布上,降雨量主要集中在夏季三个月内,其它月份降雨量很少。干旱缺水是我国尤其是北方地区经济社会发展的重要制约因素,据统计我国669座城市中有400座供水不足,110座严重缺水。随着我国城市化进程的加快,通过跨地区、跨流域的调水工程解决城市用水是一种必然的发展趋势。

现代调水工程水力控制学科主要研究调水工程中水流机械运动的规律、仿真及控制。众所周知,修建调水工程的实质就是通过对水力的控制改变水流的自然流动方向。修建人工渠道、泵站,建立计算机网络系统、自动监测监控系统、通讯系统的目的,都是为了更好地实施对水流的水力控制。

目前我国正在修建南水北调中线、东线工程、山西省万家寨引黄入晋工程、广东省东江-深圳供水工程、吉林省引松供水工程、安徽省淮水北调临涣工业园输水工程、浙江省舟山市跨海调水工程等大型调水工程中,所以,研究现代调水工程水力控制理论及其应用具有十分重要的科学意义。

详细科学技术内容

本报告是课题组近十年来对调水工程水力控制理论及关键技术研究成果的集成,详细科学技术内容如下:

(1)提出了现代调水工程水力控制学科的理论体系,相关理论的国内外研究现状、进展,以及调水工程水力控制理论形成和发展的历史。

(2)研究了调水工程管道水击产生的原因及其数学模型,包括气液两相瞬变流模型,提出了新的水泵、空气阀边界条件计算方法,以及利用计算机列写管系水击方程并求解的理论和方法。

(3)研究了调水明渠的非恒定流,包括明满交替流,提出了利用明渠非恒定流计算管道水击过程的方法,模拟明渠的充水过程的虚拟流动法,利用普里斯曼隐式法高效计算明渠的恒定流动的方法。研究了用一段渠道等效的代替内节点边界条件的数学模型,提出了新型多功能自动调节堰井的数学模型,以及渠网非恒定流图论原理及稀疏矩阵计算技术。

(4)研究了管道水击、明满交替流的水力控制新技术,包括:基于多功能自动调节堰井的重力有压输水技术,增大电机转动惯量防止液柱分离技术,适应水击控制的多喷孔套筒式调流阀技术,控制输水管道瞬态液柱分离的空气阀调压室技术,T型分叉/交汇连接井品字型墙均流防涡新技术。

(5)研究了大型管、渠耦合调水工程水力瞬变的联合仿真技术,全系统瞬变流计算建模自适应系统,现代调水工程全系统瞬变流并行计算的方法,多级泵站的水力控制,包括泵站流量调节模型、水位调节器模型,以及调水工程全系统流量平衡自动调节等。

(6)研究了管网输水系统优化设计理论。提出了管网输水系统非线性规划的新模型及其求解方法:在采用广义拉格朗日乘子法的基础上,引入数学变换方法,将给水管网不等式约束非线性规划问题转化为无约束规划问题,然后采用无约束非线性规划方法-PRP共轭梯度法求解管网的最优设计参数。

(7)研究了调水工程管道泄漏检测全频域法。以管道水力瞬变为基础,提出了完全在频域中检测管道泄漏的方法。研究了用遗传优化算法确定泄漏位置和泄漏量,并且提出了信号预滤波结合阈值自学习小波去噪的综合滤波方法,最后通过模型试验对全频域法理论进行了检验。

(8)研究了变速泵水位调节理论。提出了调水工程同步电机调速模型和变速泵的自动调节原理,建立了实现该控制系统的可视化仿真模型,并研究了用RBF神经网络优化变速泵水位调节中的PID参数。

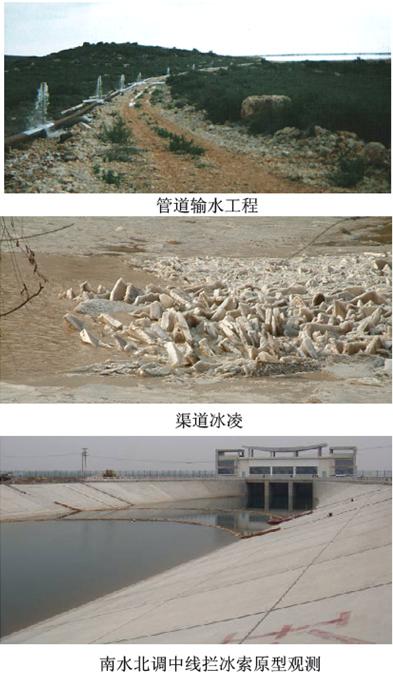

(9)研究了河渠冰塞发展过程数学模型。包括:明渠非恒定流基本方程,水流的热扩散方程,冰花的扩散方程,冰盖下水流的输冰能力,水面浮冰的输运方程,冰盖和冰块厚度的发展方程,冰塞下冰花含量和冰塞厚度的计算,冰盖的形成发展方程等。最后以实测资料为依据对所提数学模型进行了验证。

(10)研究了南水北调北京段管涵输水方案优化设计及水力控制。提出了用管涵输水方案代替原来的明渠输水方案,该方案的特点是:在北京段首端惠南庄设一级泵站,拟安装8台变速泵机组,其中2台备用;采用2根直径4m的PCCP管并联输水;在流量![]() ,自流输水。与原管涵设计方案比较,推荐方案节省投资10%以上,节省投资超过6亿人民币。目前工程已经建成通水。

,自流输水。与原管涵设计方案比较,推荐方案节省投资10%以上,节省投资超过6亿人民币。目前工程已经建成通水。

(11)研究了南水北调中线工程天津干线输水方案优选及水力控制。重点分析比较了全管涵自流输水方案、全管涵一级加压输水方案、全管涵二级加压输水方案。推荐方案是基于多功能自动调节堰井有压输水新技术的全管涵自流输水方案。提出了在检修闸门和下游箱涵之间设置明渠段防止液柱分离和明满交替流冲击高压的工程措施;提出了渠首闸门、泵站、检修闸门的合理操作程序,以维持无压箱涵始终为无压流动,同时避免增减流量过程中发生大量溢流弃水现象。

(12)进行了南水北调中线天津干线王庆坨连接井水工模型试验研究。利用三维超声波流速仪量测不同水力条件下连接井内的表、中、底层三维流速分布,研究了连接井的水力特性,提出了在连接井内布置品字型均流防涡装置的优化方案。

(13)研究了南水北调山东省胶东地区引黄调水工程的水力控制。该工程中含有九座泵站,其间用明渠、管道、隧洞、暗渠及暗涵相连,还有多处分水口。提出了用虚拟阻抗法和零流量状态法来求解系统初值,实现了大型调水工程全系统瞬变流计算的自动建模。采用计算机并行计算技术,研究了明流、管流的联合计算。

(14)研究了万家寨引黄入晋工程的水力控制。引黄入晋工程是一项跨流域的大型引水工程。对5级泵站及站间明流洞分别进行了水力瞬变流计算,并在国内首次进行了明渠型网状水库的动态计算。研究了适应水击控制的多喷孔套筒式调流阀新技术在工程中的应用。通过对工程各部分的静态及动态过渡过程计算,预测了工程设计、工程施工和建成后的运行会带来的新问题,对该大型输水系统的稳态流量平衡能力及其因工况变化所引起的动态过程特性进行了预测。探索了解决这些问题的方法,并预演这些方法或方案的可行性。

(15)研究了广东省东江-深圳供水工程的水力控制。东深供水工程是向香港、深圳以及沿线东莞市城镇提供东江的饮用源水、农田灌溉用水的跨流域大型调水工程。利用开发的现代大型调水工程全系统瞬变流计算平台,全系统过渡过程的计算表明,采用建立的流量调节器和水位调节器模型可以在计算中实现全系统的流量按照调度要求自动平衡,能得到各种情况下系统的各种稳态值,而且还可以用来研究全系统流量平衡的调节,通过全系统瞬变流计算得到的调节规律可以用来指导泵站系统实际运行中的流量调节,调节过程中,需要根据明渠具有的大时滞性来考虑调节控制方案设计。

(16)研究了跨海调水工程控压措施。舟山大陆跨海调水工程是目前解决舟山市淡水供需矛盾的重要工程,采用自主开发的全系统瞬变流计算仿真平台研究了系统的水力控制,提出对于陆上引水工程部分采取设置空气阀控制负压,对于海底部分采取加大跨海段加压泵组转动惯量的方案控制负压,目前工程已经安全运行多年。

(17)研究了引松供水引嫩入白供水工程水力控制。引嫩入白供水工程是吉林省的重点建设项目,由二级泵站提水,水泵事故断电水力瞬变过程中存在发生液柱分离的可能性。研究了采用空气阀调压室控制水压的新技术。

(18)研究了淮水北调临涣工业园输水工程的水力控制。临涣工业园是淮北矿业集团为延伸煤炭产业链条,促进资源转化增值而建设的“煤-焦-化-电”产业基地,汇集了一批安徽省“861”行动计划的重大项目。淮水北调临涣输水管道工程主要任务是为淮北矿业(集团)有限责任公司的临涣工业园供水。本课题打破常规,从实际情况出发,通过水力过渡过程计算,对全系统空气阀进行优化配置,以达到同时满足充水要求和水击防护的要求。

(19)进行了南水北调中线京石段应急供水工程过水建筑物典型断面糙率原型观测研究,内容包括长约32km明渠、隧洞、倒虹吸、渡槽等的流量、水位的沿程变化,研究成果不仅可以检验已建工程设计中糙率系数取值的合理性,而且为南水北调中线大部分正在建设的工程的设计和运行管理提供可靠依据。

发明及创新点

取得的创新性研究成果如下:

(1)提出并发展了现代调水工程水力控制理论,解决了若干重要的基础理论问题,包括在管道水击理论方面,提出了基于图论的复杂管系水击的分析方法,以及水泵、空气阀过渡过程的新解法。在明渠非恒定流方面,提出了模拟明渠充水过程的虚拟流动法,利用普里斯曼隐式法高效计算明渠恒定流动的方法,以及渠网非恒定流图论原理及稀疏矩阵求解技术, 证明了两个关于矩阵![]() 性质的定理。在河冰工程方面,提出了河渠冰塞的形成发展数学模型,包括水流的非恒定流模型,热力模型和冰冻模型。在管道泄漏检测方面,提出了管道泄漏检测的全频域法,研究了用遗传优化算法(GA)确定泄漏位置和泄漏量,提出了信号预滤波结合阈值自学习小波去噪的综合滤波方法。在水泵自动调节方面,提出了变速泵水位调节的数学模型,包括多级泵站、转桨泵水位、流量自动调节模型及其算法等,建立了调水工程面向对象的可视化仿真模型,研究了应用RBF人工神经网络算法整定PID水位调节器参数。

性质的定理。在河冰工程方面,提出了河渠冰塞的形成发展数学模型,包括水流的非恒定流模型,热力模型和冰冻模型。在管道泄漏检测方面,提出了管道泄漏检测的全频域法,研究了用遗传优化算法(GA)确定泄漏位置和泄漏量,提出了信号预滤波结合阈值自学习小波去噪的综合滤波方法。在水泵自动调节方面,提出了变速泵水位调节的数学模型,包括多级泵站、转桨泵水位、流量自动调节模型及其算法等,建立了调水工程面向对象的可视化仿真模型,研究了应用RBF人工神经网络算法整定PID水位调节器参数。

(2)攻克了现代大型调水工程数字仿真的关键技术。提出了大型管、渠耦合调水工程水力瞬变的联合仿真数学模型,对水力瞬变的微分方程提出了一种新的计算方法——特征隐式格式法,将并行计算方法引入大型水力机械装置系统瞬变流计算中,在此基础上开发了具有独立知识产权的《水利水电工程全系统瞬变流仿真计算平台》(软件登记号为:2003SR12333),该计算平台对有各种元件及管流、明流、明满流的各种拓扑结构的流体网络系统动态数值计算建模具有很强的自适应能力。

(3)提出了现代调水工程规划设计的新方法和理论。提出了两种新的输水方式,其一是在南水北调中线天津干线155km长管涵输水工程中,提出了基于多功能自动调节堰井的重力有压输水新技术,采用全箱涵无压接有压自流输水方式;其二是在南水北调中线北京干线80km长管涵输水工程中,采用了小流量自流输水,而在大流量采用水泵加压输水。同时,提出了可供调水工程进行技术经济比较的非线性规划的优化模型,在采用广义拉格朗日乘子法的基础上,引入数学变换方法,将给水管网不等式约束非线性规划问题转化为无约束规划问题,然后采用无约束非线性规划方法—PRP共轭梯度法求解管网的最优设计参数。这些新方法和理论已经被南水北调中线工程天津干线、北京干线工程设计采用并实施,节省工程投资10%以上。

(4)提出了基于多功能自动调节堰井的重力有压输水新技术。多功能自动调节堰井的主要作用是:1)自动调节水头,小于设计流量时,分段消耗富余水头,降低有压管涵内水压力;2)保水,在系统停水时,水体仍保持在管涵内,使管涵保持有压状态,避免长距离有压输水系统再次启动前的小流量、长时间充水情况,大大提高了输水时效;3)在非恒定流过程中,保水堰室可以起调压室作用,维持箱涵在低水压条件输水,降低箱涵工程投资。采用多功能自动调节堰井的输水新技术,水力控制简单,运行费用低,检修方便,节省投资。已经申报国家发明专利。

(5)提出了增大电机转动惯量防止液柱分离水力控制新技术。与其它方法比较,增大电机防止泵站液柱分离具有下述优点:投资少,只增加电机的造价;不受气候、输送介质等因素影响;不增加系统的运行维护工作;除考虑机组的备用以外,无需考虑自身的备用问题;适用范围广。

(6)提出了适应水击控制的多喷孔套筒式调流阀新技术。提出了设计原理和方法,它可以通过调整调流阀标称直径、喷孔的分布和大小实现,设计制造不存在问题。在满足水压控制要求的条件下,采用该项技术可以大大减少管道水击压力。

(7)提出了T型分叉/交汇连接井品字型墙均流防涡新技术。品字型均流防涡装置的优点是:结构设计简单,施工方便,投资少,运行维护费用低。目前在南水北调中线天津干线工程获得应用,已经申报国家发明专利。

(8)提出了控制输水管道瞬态液柱分离的空气阀调压室新技术。提出了设计原理和方法,工程实例计算研究表明,采用空气阀调压室技术不仅能够减小管道的真空度,而且能够避免发生较大冲击水压,显著减少管道投资,已经申报国家发明专利。

(9)开发了现代调水工程原型观测技术。采用现代化流量、水位、水压测量方法和设备,开展了南水北调中线已建输水工程近40km干渠渠道的水力学原型观测,获得了大型输水明渠、隧洞、倒虹吸、渡槽糙率系数以及桥墩、拦冰索等的局部水头损失系数,为长距离调水工程的设计、施工、运行及管理提供了可靠依据,具有重要的工程意义和实践价值。

与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较

本项目成果在整体上处于国际领先水平。项目的完成是现代调水工程水力控制领域的重大标志性成果,对现代调水工程的安全、经济和优质运行意义重大,具有广阔的推广应用前景。

成果应用情况及社会经济效益

成果应用情况及社会经济效益如下:

(1)南水北调中线天津干线工程长155km,基于多功能自动调节堰井的重力有压输水新技术,天津干线采用全箱涵无压接有压自流输水方案,该工程正在施工建设,节省投资约10%,取得节省工程投资7.12亿元的经济效益。已经申报国家发明专利。

(2)推荐的南水北调中线北京干线管涵输水优化方案被设计采用,并且已经建成通水,节省工程投资10%以上,取得节省工程投资6.1亿元的经济效益。

(3)T型分叉/交汇连接井品字型墙均流防涡新技术,已经在南水北调中线天津干线工程获得应用,取得节省工程投资0.30亿元的经济效益。已经申报国家发明专利。

(4)适应水击控制的多喷孔套筒式调流阀新技术,已经在山西省万家寨引黄入晋工程获得应用,解决了该工程水力控制一大难题。已经申报国家发明专利。

(5)增大电机转动惯量防止液柱分离水力控制新技术,已经在舟山大陆跨海调水工程、吉林哈达湾热电厂新建工程、内蒙古大板发电厂供水工程和香港Mang Kung Wo Road 排水工程中获得应用。

(6)控制输水管道瞬态液柱分离的空气阀调压室新技术,已经在吉林省引松供水工程中获得应用,解决了该工程水力控制一大难题。已经申报国家发明专利。

(7)本项目所提现代调水工程水力控制理论、计算机仿真软件,已经在南水北调中线、东线工程、山西省万家寨引黄入晋工程、广东省东江-深圳供水工程、吉林省引松供水工程、安徽省淮水北调临涣工业园输水工程、浙江省舟山市跨海调水工程等大型调水工程水力控制仿真计算中获得应用,成果已被工程设计和运行管理单位采用。

成果转化、推广或产业化方面还需帮助解决的问题

成果转化、推广或产业化方面还需帮助解决的问题是:

(1)增大现代调水工程水力控制研究的投入,深化基础理论及关键技术研究;

(2)资助尽快公开出版一本“现代调水工程水力控制理论及应用”专著;

(3)通过新技术交流会推广所提5项关键水力控制新技术。