【获奖类型】应用特等奖

【任务来源】国家自然科学基金项目

【课题编号】院科技成果登记号:ID-09-1-001

【课题起止时间】2000年1月~2008年12月

【完成单位】中国水利水电科学研究院

河北省南宫市水务局

河北省邢台市水务局

【主要完成人】李久生、栗岩峰、王 迪、张建君、饶敏杰、杜和景、张英林、孟一斌、宿梅双、杜珍华、李 蓓、刘玉春、高明山、计红燕、陈 磊

立项背景

喷、微灌技术在我国的规模化应用已有三十多年的历史,尤其是“九五”以来,喷、微灌等现代灌溉技术在我国得到快速发展,已成为我国现代农业的重要组成部分。随着喷、微灌等现代灌溉技术在我国研究和应用的不断增加,对这些技术的特点、优势和适用条件的认识日益深化,形成了较为完善的技术体系,同时对这些技术在水肥高效利用和减轻对环境不利影响等方面提出了更高要求,也提出了一些需要进一步解决的问题,其中一些关系到现代灌溉技术的发展方向,例如,在喷灌方面,由于对喷灌作物冠层截留水量的大小及其消耗机制不明确,学术界一直对喷灌是否节水、节水潜力有多大存在争议,在一定程度上影响了喷灌的推广应用;在微灌方面,随着应用和研究的深入,关于施肥灌溉对提高产量改善品质的重要性逐渐形成了统一认识,但是由于缺乏对不同微灌技术参数组合条件下水分和养分在土壤中运移分布及作物吸收规律的研究,使得最优水肥管理和调控措施的制定依据不足,影响了微灌系统综合效益的发挥。

针对现代灌溉技术存在的水分消耗机制不清、评价标准不够完善、水肥调控机理和措施不够完备等问题,项目从喷、滴灌水分和养分的消耗机制入手,采用室内试验、田间试验、数学模拟、应用推广相结合的方法,从施肥灌溉系统水力特性、不同灌水技术条件下的能量转化与耦合、作物—水分—养分相互作用关系、水肥高效利用模式等方面开展工作,为现代灌溉技术相关标准的形成与完善提供科学依据,为构建适合我国国情的现代灌溉水肥高效利用体系提供技术支撑。

详细科学技术内容

项目从现代灌溉技术推广应用中急需解决的问题入手,紧密围绕喷灌和滴灌两大现代灌溉技术,以提高水肥高效利用效率为核心,注重机理研究和应用研究的结合,在喷灌水分消耗机制、喷灌均匀系数设计标准、滴灌水氮运移规律、现代灌溉施肥装置性能与评价、微灌系统性能的田间评价方法、作物对滴灌水肥管理措施的响应与调控、作物滴灌水肥高效利用模式等七个方面开展研究工作,为现代灌溉条件下的水肥管理提供科学依据。

(1) 喷灌水分消耗机制

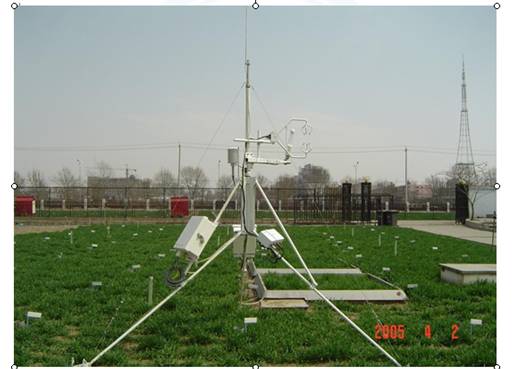

喷灌作物冠层截留水量及其消耗机制是准确评价喷灌水利用率的重要依据,采用植物热平衡茎流计、称重式蒸渗仪、波文比能量平衡系统和涡度协方差系统等先进测试手段,对喷灌作物冠层截留水量及作物蒸腾、土壤蒸发、田间小气候的变化规律进行了观测,建立了喷灌水滴蒸发与作物冠层能量平衡的联合模拟模型,对作物冠层截留水量损失进行了定量评估,使喷灌水利用率的计算和评价更趋科学合理。

1 基于水量平衡法和室内直接测定法分别对宽行大叶代表作物夏玉米和密植小叶代表作物冬小麦的喷灌冠层截留水量进行了测定,结果表明冬小麦冠层截留量随叶面积和株高增加而线性增加,变化范围为0.7~3.0mm;夏玉米冠层对喷灌水量的再分配使冠层截留量、茎秆下流水量和棵间水量表现出较强的空间变异性,截留量在生育期内呈现出随作物生长先增加后减少的变化趋势,变化范围为0.8~2.6mm。

2 基于能量平衡法和多种农田蒸腾蒸发观测仪器,以地面灌为对照,对喷灌作物冠层毛、净截留损失进行了定量估算,明确区分了喷灌作物冠层有效与无效截留损失,分析了农田环境气象要素(太阳辐射、空气温湿度及风速)与冠层截留损失间的定量关系,探讨了冠层截留损失对农田气象要素的响应特性,得出喷灌冬小麦冠层净截留损失几乎为零,夏玉米冠层净截留损失仅占灌水量的4.3%~6.5%,澄清了喷灌作物冠层截留会影响节水效果的疑虑,为精确评价喷灌水利用率提供了参考依据。

3 基于质量和能量守恒定律,借鉴植物冠层对太阳辐射的截留与消光原理,以能量平衡方程、农田水分运动方程、农田热流运动方程及作物冠层截留水量方程为基础,建立了喷灌作物冠层截留水量及其消耗的数学模型,模拟分析了截留水量及其损失与喷灌系统运行参数(喷灌水量、强度及喷灌时机)及初始土壤水分的关系,为及时准确评价喷灌技术在我国不同生态类型区的应用适宜性提供了有效方法。

(2) 喷灌均匀系数设计标准

鉴于喷灌均匀系数对系统设计的重要性,对不同气候区喷灌施肥灌溉条件下水分和氮素在土壤中的分布特性进行了大量田间试验,研究了喷灌均匀系数对水分深层渗漏和氮素淋失的影响,探讨了作物生长对水、氮分布不均匀性和土壤特性空间变异的响应特征,为喷灌均匀系数设计标准的制定提供了科学依据。

1 对不同土壤裸地和作物生长条件下喷灌水量在土壤中分布的试验结果表明,由于作物冠层截留对喷灌水分均匀程度的改善和喷灌水分在土壤中的再分布,喷灌条件下水分在土壤中分布的均匀性比其在地表的均匀性要好得多;土壤硝态氮和铵态氮含量随时间和空间表现出很强的变化特征,而其均匀性对喷灌灌水和施肥均匀性的依赖程度不强。

2 对作物根区底部土壤水势和硝态氮含量的监测结果表明,由于喷灌可精确控制灌水定额,在华北平原冬小麦生育期内产生深层渗漏和氮素淋失的时间较少;夏玉米生育期处于降雨集中阶段,大多数时间都有深层渗漏发生,从而引起了硝态氮淋失,喷灌均匀系数对深层渗漏和氮素淋失有一定影响,但也表现出较强的不确定性。

3 作物秸秆全氮含量、氮素吸收量和产量的均值和分布均匀程度对喷灌均匀性的响应特征与作物生育期有效降雨量有关,由于干旱地区作物生育期降水量明显小于湿润和半湿润地区,降水难以弥补灌水不均匀对产量的负面影响,因此干旱地区喷灌均匀系数设计标准应比湿润和半湿润地区高,而对于华北平原来说,目前我国采用的喷灌均匀系数设计标准(CU≥75%)是足够高的,在喷灌作物经济价值较低时,可考虑适当降低。

(3) 滴灌水氮运移分布规律

利用试验研究了土壤质地在剖面上变化及灌水器流量和埋置位置、灌水量、肥料溶液浓度对水分和氮素在土壤中运移分布的影响,明确了地下滴灌灌水器流量随时间的变化规律,分析了灌水器与土壤质地变化界面相对位置对水氮分布的影响,建立了层状质地地表和地下滴灌水氮运移数值模型,为层状结构土壤的滴灌系统设计提供了参考依据。

1 土壤层状质地结构和灌水器流量、灌水量对地表滴灌水氮运移分布的试验结果表明,土壤层状质地结构对湿润锋运动及水氮分布影响显著,层状土壤中存在的质地变化界面,无论是上细下粗还是上粗下细,对水分向下运动都有一定的阻碍作用,也限制了通过改变灌水器流量调控土壤水分分布的效果。对上细下粗层状土壤来说,水分和硝态氮在上层细质地土壤中沿水平方向呈均匀分布,而对上粗下细层状土壤来说,土壤水分在紧邻土壤质地界面下方积聚,形成硝态氮浓度低值区。因此在滴灌系统设计中应考虑层状土壤的影响,否则可能会对作物吸收水分和养分产生不利影响。

2 对地下滴灌灌水器流量监测结果表明,在土壤中灌水器流量随时间呈幂函数规律减少,且小于自由出流状态时的流量,减小幅度为11%~63%,受灌水器额定流量、土壤层状质地等因素控制,灌水器流量越小减小幅度越大,土壤层状质地结构对灌水器在土壤中的流量影响明显,上砂下壤层状土壤比均质土壤减少3%~5%,壤土中有砂土夹层土壤中灌水器流量与其所处位置有关,当灌水器位于砂土夹层中时,流量比均质土壤减少13%。

3 不同土壤层状质地和灌水器埋深条件下滴灌水氮分布试验结果表明,层状质地对地下滴灌湿润体形状和水氮分布影响明显,上粗下细层状结构会限制土壤水分向上层粗质地土层运动,造成上层土壤水分增加较少;对壤土中有砂土夹层而言,灌水器在垂直剖面上的位置对湿润体形状和水氮分布会产生重要影响,灌水器位于下层壤土会大大减少水分向灌水器上方的运移,灌水器位于上层壤土会增加上层土壤的水分而减小湿润深度,灌水器位于砂土夹层会使湿润深度增加。这些结果为层状质地土壤条件下地下滴灌系统的设计提供了有益的帮助。

(4) 现代灌溉施肥装置性能与评价

对现代灌溉系统中压差式施肥罐、文丘里注肥器和可调比例式施肥泵等常见施肥装置的水力性能进行了系统测试,研究了施肥装置结构参数和系统运行参数对施肥性能的影响,建立了描述不同施肥装置类型肥液浓度变化规律的经验模型,为施肥装置的选型和运行参数的确定提供了依据。

1 对不同结构参数和运行参数下的压差式施肥罐肥液浓度变化规律进行了系统测试,建立了描述浓度随罐容积及进口直径、压差、施肥量和时间变化的模型,指出肥液浓度随时间按幂函数规律减小,压差是影响浓度衰减的主要运行参数,施肥罐进口直径、罐容积是影响出口处的肥液浓度变化的两个重要结构参数。增大压差将显著加快肥液浓度的衰减速度,而增大罐容积和减小施肥罐进口直径可使肥液浓度衰减速度趋缓。

2 对国内外不同厂家不同规格的文丘里施肥器水力性能测试结果表明,国外公司文丘里施肥器的性能明显优于国内产品,吸肥量比较稳定,适宜工作压力区间也较大。鉴于不同厂家文丘里施肥器的性能之间存在较大差异,建议加强对产品性能的抽检,并尽快发布相关技术标准,为用户选择合适的文丘里施肥器提供依据。

3 可调比例式施肥泵具有施肥比例精确可调的优点,施肥泵入口流量与压差之间为幂函数关系,吸肥量受入口流量和压差的影响较大,为获得精准的吸肥量,可调比例式施肥泵应在适宜的入口流量和压差下工作。

(5) 滴灌系统性能田间评价方法与标准

针对滴灌系统性能田间评价标准体系不够完善的问题,对地表和地下滴灌系统的灌水和施肥均匀性进行了田间评估,评价了灌水器类型及制造偏差、施肥装置类型、毛管埋深对系统性能的影响,研究了灌水器堵塞程度对系统灌水均匀性的影响特征,建立了不同施肥装置类型的施肥均匀性与灌水均匀性的定量关系,探讨了土壤特性空间变异和系统水力学特性对地下滴灌水、氮分布和作物生长的影响,为滴灌系统性能评价体系和标准的完善提供了参考依据。

1 通过施肥装置类型和灌水器制造偏差对滴灌系统施肥均匀性影响的田间评价,指出施肥装置类型和灌水器制造偏差影响显著,制造偏差越小,灌水量和施肥量分布越均匀,对给定的灌水器来说,压差式施肥罐施肥量的均匀性明显低于可调比例式施肥泵和文丘里施肥器;滴灌系统施肥量均匀性与灌水量均匀性之间的关系与施肥装置类型密切相关,灌水量均匀的系统,施肥量不一定均匀,因此滴灌施肥灌溉系统设计中应考虑施肥装置类型及其性能。

2 利用土壤特性和滴灌带埋深及施肥装置类型对地下滴灌水氮空间分布及产量影响的田间试验,评价了地下滴灌系统水力特性和土壤特性空间变异影响的相对重要性,结果表明,土壤特性的空间变异是影响土壤水氮分布不均匀的重要原因,灌水和施肥不均匀性也有一定影响;作物地上部分干物质、吸氮量和产量的变异系数明显小于土壤氮素的变异系数,而接近或小于灌水量与施肥量的变异系数,因此在地下滴灌系统设计中应考虑土壤特性空间变异的影响。

3 对运行两年后的地表和地下滴灌系统灌水器堵塞情况进行评价的结果表明,较高的灌水频率可有效防止根系入侵堵塞;灌水器堵塞最易发生在毛管末端,对滴灌系统进行定期全面冲洗有利于降低堵塞发生的可能性;灌水器堵塞可导致滴灌系统灌水均匀性变差,流量变异系数随堵塞引起的流量降低百分数的增大而线性增大。

(6) 作物对滴灌水氮管理措施的动态响应规律

通过田间试验,系统研究了滴灌系统运行方式和施肥频率、施肥量等水肥(氮)管理措施对土壤水分和氮素的运移、分布、作物吸收及残留的影响,探讨了作物产量、品质及生理生态指标对水氮管理措施的动态响应特征,建立了作物生长条件下滴灌水氮运移动力学模型和人工神经网络预测模型,从而初步揭示了滴灌水肥管理措施调控土壤水氮动态和作物生长发育的内在机理。

1 深入分析了不同施肥灌溉系统运行方式和施肥频率下番茄根区氮素在施肥后的空间分布特征和在生育期内的变化动态,发现采用在灌溉过程前期施肥的运行方式会加剧硝态氮向湿润土体边缘的扩散,从而使得整个生育期内硝态氮在各土层中均匀分配,如果将施肥次序后移,则会增加土壤表层的硝态氮累积,因此采用运行方式1/4W—1/2N—1/4W(灌溉过程的前1/4时间灌水,中间的1/2时间施肥,最后的1/4时间灌水,冲洗管网)易于使养分被深层土壤中的根系吸收利用同时减小氮素的淋失。

2 基于大量的田间观测数据,选择对水肥管理措施较为敏感的作物响应指标,分析其响应规律。研究发现采用在灌溉过程前期施肥的运行方式增加了根系中细根的比例,促进了下层土壤中根系的发育和对氮素的吸收利用,提高了产量和氮肥利用效率。相反,在灌溉过程的后期施肥不利于下层土壤中根系的发育和对氮素的吸收利用,使得产量和氮肥利用效率降低,残留氮量增加。施肥频率的增加会引起植株吸氮量的增加和氮肥利用效率的提高,同时也带来产量的显著增加,因此施肥频率取每周一次施肥较为适宜。

3 基于土壤水分运动的动力学方程和溶质运移的对流-弥散方程,考虑根系吸水吸氮和尿素水解、硝化、反硝化、矿化和铵态氮吸附等行为,建立了滴灌条件下根区土壤水氮运移转化模型,模拟分析了系统运行方式和施肥频率对根区土壤水氮动态和淋失的影响。为了避开获取不同形态氮的转化参数、作物对水氮的吸收状况、复杂初始和边界条件处理上的困难,利用人工神经网络技术模拟了滴灌施肥灌溉条件下作物根区土壤水氮的分布,为滴灌作物水肥实时调控模型的建立提供了新的途径。

(7) 作物滴灌水肥高效利用模式

将作物对滴灌水肥响应规律的研究成果分别在北京大兴区蔬菜滴灌和河北南宫市棉花膜下滴灌中集成应用,形成了水肥高效利用与调控模式。

1 基于滴灌灌水施肥频率、系统运行方式对番茄产量和品质影响的研究成果,提出温室番茄水肥高效利用模式为:番茄株距和行距均为50~60cm,灌水周期3~5d;整个生育期施肥纯氮量为180kg/hm2,1/3作为底肥,2/3作为追肥,施肥频率以一周一次为宜;采用1/4-1/2-1/4的运行模式。与温室常规滴灌模式相比,滴灌水肥高效利用模式减少化肥用量25%~35%,平均节约电费、农药、化肥及用工等生产费用开支65元/亩。

2 通过对播种方式、种植密度、化控措施、滴灌灌溉制度对华北平原棉花产量和品质影响的研究,提出的棉花膜下滴灌水肥高效利用模式为:按宽窄行种植,密度3500株/亩,采用干播湿出的播种方式;底肥施纯氮3kg/亩,P2O5 6~8kg/亩,K2O 4~5kg/亩,追肥施纯氮9kg/亩(蕾期3kg/亩,花铃期6kg/亩);花铃期灌水2次,灌水定额10~15m3/亩;棉花生长中后期喷施缩节胺9g/亩进行化控。棉花膜下滴灌水肥高效利用模式的实施取得显著效果,与地面灌溉相比,膜下滴灌可以节约灌溉用水50%以上,增产27.5%,亩收入增加26.7%。

发明及创新点

(1)获取了不同生育阶段喷灌冬小麦和夏玉米的冠层截留水量范围及其占灌水量的比例,首次建立了基于能量平衡的喷灌作物冠层截留水量损失估算模型,科学评价了小麦和玉米的冠层截留水量损失,指出喷灌冬小麦冠层净截留损失几乎为零,夏玉米冠层净截留损失仅占灌水量的4.3%~6.5%,澄清了喷灌作物冠层截留影响节水效果的疑虑。

(2)确定了喷灌均匀系数对水分深层渗漏和氮素淋失的影响程度,首次提出了不同气候区喷灌均匀系数的取值范围,指出多数情况下适当降低喷灌均匀系数设计值不会使作物产量降低,且湿润地区均匀系数设计值应低于干旱地区,为完善相应的设计标准提供了依据。

(3)系统研究了土壤层状质地条件下地表和地下滴灌水分和氮素的运移分布规律,指出层状土壤中存在的质地变化界面明显地限制了通过改变灌水器流量调控土壤水氮分布的效果,而地下滴灌灌水器埋设深度与质地界面的相对位置对水氮分布和氮素淋失具有显著影响,因此应在滴灌系统设计中考虑层状质地的影响。

(4)构建了描述压差式施肥罐、文丘里注肥器、比例施肥泵等施肥装置类型肥液浓度变化规律的经验模型,提出了不同装置类型的适宜条件和适宜运行参数,为施肥装置类型的选择和运行操作提供了依据。

(5)建立了滴灌系统不同施肥装置类型的施肥均匀性与灌水均匀性的定量关系,评估了土壤特性空间变异与水力设计对田间尺度水氮分布和作物产量的影响,完善了滴灌系统设计和系统性能评价方法。

(6)系统研究了滴灌水肥管理措施对水氮动态和作物产量与品质的影响,建立了作物生长条件下水氮运移动力学模型和人工神经网络预测模型,提出了滴灌水肥优化管理与调控模式。

与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较

与国内外同类研究相比本项目的特色和先进性表现在:

(1)在喷灌技术节水机理方面,利用先进的测试仪器和设备,对我国应用喷灌较多的密植小叶作物冬小麦和宽行大叶作物夏玉米的冠层截留水量及其消耗机制进行了定量研究,获得了冠层截留水量的数值范围及其占灌水量的比例,建立了基于能量平衡的喷灌作物冠层截留水量损失估算模型,探明了喷灌节水机理,澄清了喷灌是否节水的疑虑,弥补了国内外在喷灌技术节水机理方面定量研究不足的缺陷。

(2)在喷灌均匀系数设计标准方面,综合考虑喷灌水量分布和土壤空间变异对土壤水氮空间分布、水氮淋失的影响,研究作物产量对喷灌水氮分布的响应特征,提出了不同气候区喷灌均匀系数的设计标准,克服了国内外在喷灌均匀系数设计标准研究上仅有模拟而缺乏试验验证且未充分考虑环境效应的不足,为喷灌技术相关标准的完善提供了科学依据。

(3)在滴灌水氮运移规律方面,以滴灌生产实践中影响地下滴灌水氮运移分布的关键因子——层状土壤质地和土壤空间变异为重点,探讨土壤层状质地条件下土壤水氮的分布特性,评估土壤特性空间变异和水力设计对田间尺度水氮分布和作物产量的影响,提出了层状质地滴灌系统设计方法,对现行滴灌系统设计方法进行了有效的补充。

(4)在现代灌溉施肥装置及性能评价方面,构建了压差式施肥罐肥液浓度与施肥装置结构参数和系统运行参数的经验模型,建立了滴灌系统不同施肥装置类型的施肥均匀性与灌水均匀性的定量关系,为滴灌系统性能评价提供了科学依据,较好地解决了滴灌施肥装置类型选择和性能评价中标准缺乏的问题。

(5)在滴灌水氮优化管理方面,研究了作物产量和品质对滴灌系统水氮管理措施的响应规律,建立了滴灌水氮运移的人工神经网络模型,在田间试验的基础上,较好地揭示了基于施肥过程控制调控土壤水氮动态和作物生长的机制,提出了滴灌水氮优化管理与调控模式。

成果应用情况及社会经济效益

项目研究成果在国内外学术刊物和会议上发表论文70余篇,其中三大检索(SCI、EI、ISTP)收录论文46篇,出版专著2部,论著被引用286次;获得实用新型专利1件。成果在推广应用和标准编写方面取得明显成效,2005~2008年间,在全国4省(区)推广应用110.35万亩,获得直接经济效益12866万元,制定地方标准1个,为4个国家和行业标准的编写和修订提供了技术支撑,产生了明显的经济和社会效益,有力地推动了现代灌溉水肥管理领域的科技进步。

成果转化、推广或产业化方面还需帮助解决的问题

作为现代灌溉重要标志的喷灌和微灌技术在世界范围内正在得到越来越多的应用,喷、微灌面积已超过2500万hm2,占灌溉总面积的15%,并呈持续增长趋势。20世纪90年代以来,我国的喷、微灌面积也得到快速发展,推广应用面积357.8万hm2,占节水灌溉面积的16%。将灌溉与施肥有机结合是现代灌溉技术的发展趋势,这种结合形成了日趋完善的施肥灌溉(Fertigation)技术,正在成为提高作物产量和改善产品品质的重要措施与手段。因此项目研究成果具有广阔的应用前景。

喷灌节水机理研究